7月から、北九州市立高校にて実施している北九州市の「薬物乱用防止を考える啓発プログラム」。夏休みの課題として出された「若者に効果的な薬物乱用防止策の考案」の成果を発表する第2回ワークショップが、8月27日(水)~29日(金)に、そしてこのワークショップにて選抜された代表による全体発表会が9月5日(金)に同高校で開催されました。

1年生約200名の夏休み課題から選ばれた10の提案は、従来の「ダメ。ゼッタイ。」というメッセージを超えて、体験を重視しデジタル技術を活用する新しいアプローチが目立ちました。

8月27日から行われた第2回ワークショップでは学年発表に向けたクラス内発表会を実施。生徒たちは「ポスターの部」と「啓発運動の部」「その他の部」に分かれて提案を行いました。

発表では、従来の啓発活動とは一線を画す特徴的な提案が数多く見られました。デジタル技術を駆使した体験型コンテンツや、同世代の心理を深く理解したSNS活用策など、さまざまなアイデアが披露されました。

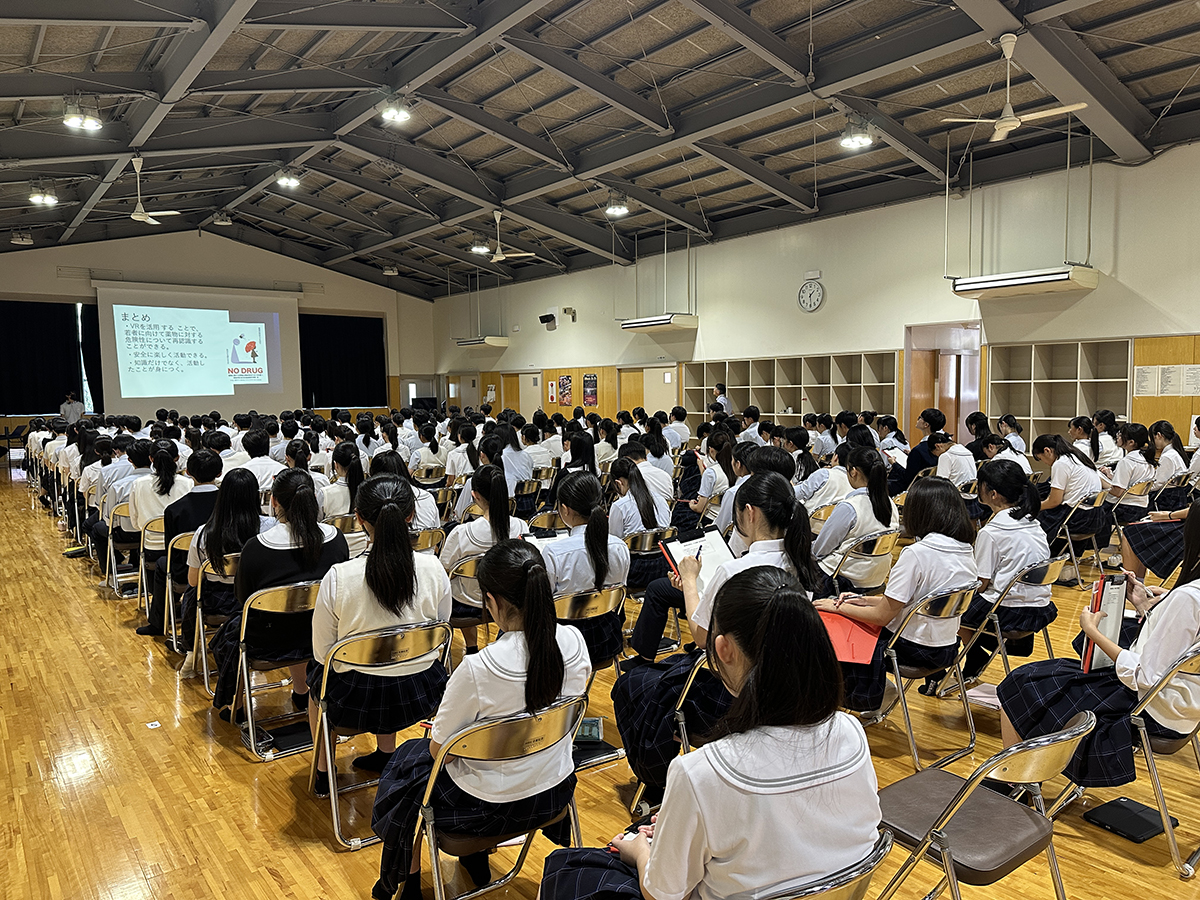

9月5日には1年生全員が集まった「全体発表会」が開かれ、第2回ワークショップで選ばれた10個のアイデアが発表されました。それらの提案を分類することで、それぞれの特徴がより明確になりました。

全体の5割以上を占めた「体験型」提案

もっとも多かったのが「体験型」の提案。VR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術を活用するものもあり、高校生の最新技術への関心を感じられました。

VR・AR・アプリ を活用したデジタル体験型(3提案)

最も注目されたのがデジタル技術を活用した体験型の提案群です。VR技術を使って薬物使用後の身体、精神への影響と生活、人間関係の変化を疑似体験させる提案や顔写真から生成AIで「薬物使用後の未来」と「健康な未来」を可視化するスマートフォンアプリの提案、プリクラ機能と連動し、薬物使用時の変化を視覚化し、SNSでの発信も意図したAR体験の提案などが含まれます。

これらの提案に共通するのは、従来の「聞くだけ」の啓発から「体験する」啓発への転換です。質疑応答では「ゲーム感覚で参加しやすい」「自分ごととして捉えやすい」といった効果への期待が示されました。

ゲーム・クイズ形式の参加型体験(2提案)

文化祭での「脱出ゲーム」や薬物依存をシミュレーションするゲームなど、エンターテインメント性を取り入れた提案も多く発表されました。教室を活用した体験型プログラムや、クイズ形式で薬物の誘惑への対応を学ぶ内容、仲間同士が互いの知識や経験を共有しながら学ぶピアエデュケーション型教育とゲームを組み合わせた学習方法などが提案されました。

「聞くだけより記憶に残りやすい」という課題認識から、能動的な参加を促す工夫が共通しています。

展示・イベント型の複合体験(1提案)

VR疑似体験、薬物関連クイズ、ポスター展示、動画視聴会を複合した「薬物乱用防止展」の提案もありました。楽しみながら多角的に学べる場の創出を目指した内容です。

SNS・動画活用提案で同世代への到達性を重視

いまや高校生の生活に欠かせないSNSを活用するアイデアも提案されました。

高校生主体の動画制作・配信(2提案)

InstagramやTikTokでのショート動画制作を高校生自身が行う提案や、インフルエンサーと連携したハイブリッド啓発の提案など、若者が日常的に使用するプラットフォームを積極活用する内容が複数見られました。

「一方的に『薬物はダメ』と伝えるのではなく、具体的な断り方や代替選択、心のケア方法まで提示する」「説教調を避け、行動選択の実用情報に焦点を当てる」など、メッセージの伝え方にも工夫が見られました。

リアル体験の映像化(1提案)

薬物を使用した人の生活を追ったドキュメント動画をYouTubeやTikTokで配信するという提案もありました。しかし、質疑応答では「プライバシーや安全性の確保」について懸念が示され、実現には慎重な検討が必要だと指摘されました。

従来手法の最適化も重要な柱

もちろん、従来型の活動もやり方によってはまだまだ効果を見込めます。

グッズ・SNS連携による到達性向上(1提案)

既存の街頭キャンペーンを若者向けに工夫して実施する提案もありました。たとえば、学校や塾で使えるクリアファイルやメモ帳、流せるティッシュなどのグッズを、文化祭や夏祭りといった多くの参加者が集まるイベントで配布し、人気俳優を起用してSNSで情報発信を行うことで、多くの若者にメッセージを届ける工夫がされています。

全体を通して「自分ごととして考えること」「体験を重視すること」「継続的に取り組むこと」「SNSで幅広く発信すること」という4つのキーワードが浮かび上がりました。30歳未満の薬物事犯者が7割を超えるという現状を踏まえ、従来の知識を詰め込む方法から離れて、同世代に伝わる新しい方法を模索する姿勢が明確に示されていました。

特に注目すべきは、多くの提案で、第1回ワークショップで生徒自身が指摘した「現実感の薄さ」という課題への解決策が具体化されていることです。VRやアプリによる疑似体験、ゲーム形式での場面対応シミュレーション、リアルな動画配信など、さまざまな手法で「自分にも起こりうること」として実感させる工夫が見られました。

投票の結果、各部門で最優秀賞が決定しました。「ポスターの部」では薬物乱用防止の明確なメッセージと強い印象を与えるデザインが評価されました。「啓発運動の部」では生成AIを活用したアプリ「未来の自分シミュレーター」が、そして「その他の部」では文化祭での脱出ゲームが最優秀賞を受賞しました。

学年主任からは「クラス内選抜から学年発表という一方通行でない取り組みが機能し、若年層の乱用増加データを活用した自分ごと化と伝達手段の工夫が進展した」と評価されました。

北九州市保健所医務薬務課からは「正しい知識と当事者意識の両方が防止活動の要です。子どもを守り、社会を良くしたいという動機が伝わる内容でした」として高く評価。今後の総合探究での継続活動を支援・連携する意向が示されました。

11月上旬には、全校生徒約600名を対象に、NPO法人や劇団による講演会および演劇の開催が予定されています。

今後は、今回の発表会で生徒たちから出たアイデアをもとに、生徒自らがポスターや啓発動画などの啓発媒体を作成します。これらは、来年度の北九州市薬物乱用防止啓発運動で活用される予定です。

高校生が主体的に薬物乱用防止について考え、同世代に響く方法を模索するこの取り組み。デジタルネイティブ世代ならではの発想と体験重視のアプローチで、従来の啓発活動に新しい風を吹き込む可能性を秘めています。